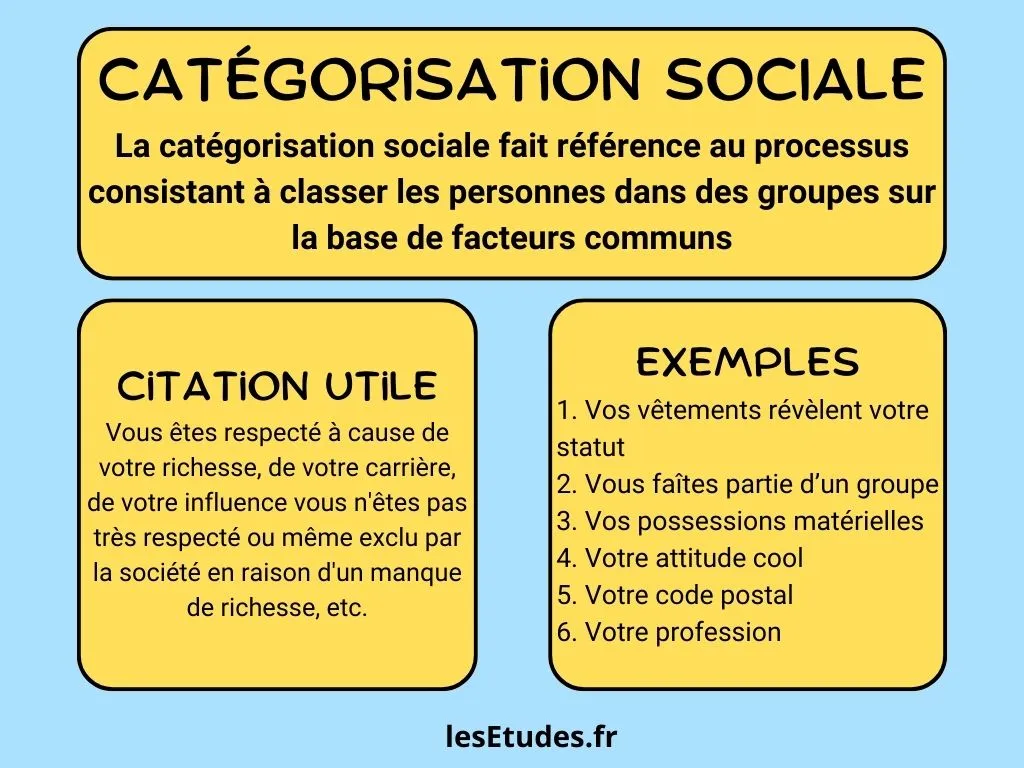

La catégorisation sociale fait référence au processus consistant à classer les personnes dans des groupes sur la base de facteurs communs, généralement en termes de statuts attribués ou de facteurs d’identité sociale.

La catégorisation sociale se produit souvent dès la première rencontre avec une personne et repose sur des heuristiques et des biais cognitifs souvent erronés.

En tirant des inférences de nos connaissances existantes, notre cerveau fait des suppositions automatiques et souvent inconscientes sur un individu en fonction de signaux visuels. Nous plaçons ensuite l’individu dans une catégorie sociale (comme la race, le sexe, l’origine ethnique).

Aperçu de la catégorisation sociale

La catégorisation sociale fait partie intégrante de la théorie de l’identité sociale développée par Tajfel & Turner (2004).

Ce phénomène est attribué à l’existence de groupes internes (in-groups) et de groupes externes (out-groups).

Un groupe est conceptualisé comme un ensemble d’individus qui se perçoivent comme faisant partie de la même catégorie sociale, partagent une certaine implication émotionnelle dans cette définition commune d’eux-mêmes et parviennent à un certain degré de consensus social sur l’évaluation de leur groupe et de leur appartenance à celui-ci.

Tajfel & Turner, 2004

Qui plus est, les catégories sociales permettent d’organiser les vastes connaissances des individus sur les attributs humains et les réseaux de relations complexes qui constituent la vie sociale humaine.

Cependant, la catégorisation sociale peut également avoir un côté discriminatoire. C’est la base pour les préjugés et les biais fondés sur des suppositions, et à partir de là cela a été associé à avec ses connotations négatives.

Liberman (en 2017) explique que :

… de nombreuses préférences sociales liées à l’appartenance à un groupe social sont déjà établies dès l’entrée à l’école. Par exemple, les enfants peuvent avoir des préférences explicites et implicites basées sur le genre, la race et le groupe linguistique des personnes.

Liberman

10 exemples de catégorisation sociale

- Catégorisation par race : les individus sont souvent catégorisés par leur race selon leurs caractéristiques physiques (couleur de peau, texture de cheveux, traits du visage, taille, etc.).

- Catégorisation par genre : en voyant une personne, vous la classez généralement comme homme ou femme en fonction de son apparence physique.

- Catégorisation religieuse : les signes visibles de religion permettent de catégoriser quelqu’un, par exemple, une personne portant un hijab ou une kippa.

- Catégorisation par classe sociale : certains signes extérieurs de richesse comme une voiture de luxe ou des bijoux précieux amènent à catégoriser une personne comme appartenant à une classe sociale élevée.

- Stéréotypes liés à la sexualité : l’apparence et la manière de se présenter d’une personne peuvent faire penser à une orientation sexuelle spécifique.

- Âgisme : certaines caractéristiques liées à l’âge, comme les cheveux gris, peuvent amener à estimer l’âge d’une personne.

- Catégorisation politique : les opinions exprimées lors d’une conversation peuvent amener à attribuer une affiliation politique à votre interlocuteur.

- Catégorisation régionale : des éléments vestimentaires typiques d’une région (ex : chapeau de cow-boy) peuvent suggérer d’où une personne vient.

- Préjugés liés au travail : en voyant une personne exercer un métier particulier, on peut supposer son niveau d’éducation ou de formation.

- Préjugés ethniques : la catégorisation en fonction de l’ethnicité peut, dans certains cas extrêmes, mener à des politiques discriminatoires ou à des épisodes de violence.

Recherche en psychologie sociale sur la catégorisation sociale

La catégorisation sociale est un processus par lequel vous classez les gens, y compris vous-même, en différents groupes. Ce processus simplifie la perception et la cognition liées au monde social pour mieux comprendre et organiser celui-ci. Certaines des entités clés abordées dans cette section sont : la race, les stéréotypes, la stéréotypisation, la psychologie sociale, la nature des préjugés, le test d’association implicite, la cognition intergroupe, la menace du stéréotype, la recherche en psychologie sociale, les biais de mémoire, la précision des stéréotypes et la réponse neuronale.

Comme la recherche en psychologie sociale l’a démontré, la catégorisation sociale peut conduire à la stéréotypisation. Les stéréotypes sont des croyances simplifiées sur un groupe de personnes et sont souvent basés sur des caractéristiques telles que la race. Ces stéréotypes peuvent parfois être erronés et entraîner des préjugés.

Le Test d’Association Implicite (TAI) est un outil utilisé pour mesurer les préjugés implicites. Il a été constaté que de nombreuses personnes ont des préjugés implicites envers certains groupes sociaux, même si elles ne reconnaissent pas ces préjugés consciemment.

Dans le cadre de la cognition intergroupe, il est important de souligner que la mémoire et les biais cognitifs peuvent jouer un rôle clé dans la perception des autres. Par exemple, vous pouvez vous souvenir davantage d’événements qui renforcent les stéréotypes, alors que vous oubliez ceux qui les contredisent.

La menace du stéréotype est un phénomène par lequel les individus ressentent une pression à performer conformément à un stéréotype négatif lié à leur groupe social, ce qui peut conduire à une performance inférieure à leur potentiel réel. Par exemple, une personne d’une minorité ethnique pourrait craindre de confirmer les stéréotypes négatifs sur son groupe et, par conséquent, cette peur pourrait affecter négativement sa performance.

Enfin, la recherche en psychologie sociale a également étudié la réponse neuronale lors de la catégorisation sociale. Des études ont montré que certaines régions du cerveau peuvent s’activer lorsque les individus sont confrontés à des stéréotypes ou lorsqu’ils catégorisent les autres en fonction de leur race ou d’autres caractéristiques.

Dans l’ensemble, la catégorisation sociale est un processus complexe influencé par de nombreux facteurs. La recherche en psychologie sociale aide à mieux comprendre ce processus et ses implications pour la société.

1. Stéréotypage basé sur la race (Clark & Clark, 1950)

Les individus sont souvent catégorisés en un clin d’œil selon leur race en se basant sur des caractéristiques physiques telles que la couleur de peau, la texture des cheveux, les traits du visage, la taille et la morphologie des corps.

La catégorisation sociale peut malheureusement contribuer à la discrimination et à l’inégalité tout au long de l’histoire.

Une étude importante menée par Kenneth et Mamie Clark dans les années 1940, souvent citée comme l’expérience des poupées de Harvard, a permis d’analyser la manière dont les enfants perçoivent et catégorisent les races. Cette étude a par la suite été utilisée dans l’affaire judiciaire historique Brown vs. Board of Education, qui a déclaré l’inconstitutionnalité de la ségrégation dans les écoles publiques.

Dans cette expérience, les enfants se voyaient présenter quatre poupées identiques, à l’exception de la couleur de leur peau. Les poupées étaient présentées dans un ordre différent pour chaque moitié des participants. Les chercheurs posaient des questions aux enfants sur leurs préférences et associations entre les poupées.

Clark & Clark, 1950

Les résultats de l’étude ont montré que la majorité des enfants préféraient la poupée blanche et lui attribuaient des caractéristiques positives comme « gentille » et « jolie », tandis que la poupée noire était associée à des caractéristiques négatives comme « méchante » et « laide ».

En conclusion, les personnes ont tendance à avoir des attitudes plus positives envers celles qui leur ressemblent sur le plan des caractéristiques physiques et sont plus enclines à avoir des attitudes négatives envers celles qui sont différentes.

2. Les réseaux sociaux et l’effet de halo (Gabrieli et al., 2021)

En naviguant sur les réseaux sociaux, vous voyez souvent des photos de couples souriants avec leur famille et vous avez l’impression qu’ils sont heureux, dignes de confiance et de bonnes personnes.

Lorsque vous tombez sur une personne esthétiquement séduisante sur les réseaux sociaux, vous avez tendance à la catégoriser comme étant intrinsèquement «bonne» ou «mauvaise».

Dans une étude récente, Gabrieli et al. (2021) se sont concentrés sur l’influence de l’apparence sur la perception de la fiabilité, un concept appelé « effet de halo ». Cet effet stipule que les individus peuvent se former des opinions positives sur autrui à partir d’une seule caractéristique positive (par exemple, un couple souriant sur la photo, un vieil homme au visage aimable, etc.).

Les chercheurs ont découvert que:

Les visages d’enfants, ainsi que les visages d’adultes présentant des traits similaires aux enfants (comme de grands yeux ronds), ont tendance à être perçus comme plus dignes de confiance, chaleureux et innocents.

Ils ont analysé les catégories de race (visages asiatiques et caucasiens), de genre (hommes et femmes), et ont croisé les données avec l’âge pour conclure que la force de la corrélation entre l’esthétique perçue et la fiabilité des visages d’étrangers est affectée par l’âge des visages présentés, mais pas par leur ethnie ou leur genre.

Ainsi, l’effet de halo joue un rôle dans la façon dont vous percevez les personnes rencontrées sur les réseaux sociaux. Il est important d’être conscient de ce phénomène pour éviter de tirer des conclusions hâtives sur quelqu’un à partir d’une seule image.

3. Préjugés de classe sociale (Shutts et al., 2016)

Il est courant de supposer qu’une personne appartient à la classe moyenne supérieure ou est extrêmement riche simplement parce qu’elle conduit une voiture de luxe ou porte un objet de luxe, comme des bijoux ou une montre de marque.

Cependant, cette catégorisation sociale basée sur le statut socio-économique et les possessions peut être inexacte, car la véritable richesse d’une personne ne se reflète pas toujours dans son apparence extérieure.

Par exemple, vous avez peut-être déjà vu des milliardaires dans la rue ou sur des photos, habillés simplement, sans signes ostentatoires de richesse.

À l’inverse, certaines personnes moins fortunées peuvent acheter des objets coûteux pour donner l’impression d’être plus riches qu’elles ne le sont réellement. L’adage « ne jugez pas un livre à sa couverture » trouve ici tout son sens.

Dans une étude menée par Shutts et al. (2016), les chercheurs ont examiné si les jeunes d’aujourd’hui font des inférences sur les disparités de classe sociale en fonction des objets coûteux ou non. Ils ont utilisé un « exercice de richesse » montrant aux enfants différents biens tels que des sacs à dos, des chaussures, des équipements de sport, des photos de voitures, des jeux extérieurs, des appareils électroniques et des destinations de vacances.

L’étude a révélé que :

les participants préféraient se lier d’amitié avec les enfants présentés avec des objets de grande valeur. Les enfants estimaient également que ceux qui possédaient des objets coûteux étaient plus susceptibles d’avoir d’autres possessions de grande valeur, de réussir correctement une tâche scolaire et de participer à des activités avec un plus grand nombre de partenaires sociaux.

Ces résultats montrent que même chez les enfants, la catégorisation sociale entraîne des biais dans la façon dont ils perçoivent le monde qui les entoure.

Références

Clark, K. B. et Clark, M. P. (1950). Emotional Factors in Racial Identification and Preference in Negro Children. The Journal of Negro Education, 19. https://doi.org/10.2307/2966491

Liberman, Z., Woodward, A. L., & Kinzler, K. D. (2017)

https://doi.org/10.1016/j.tics.2017.04.004

Shutts, K., Brey, E. L., Dornbusch, L. A., Slywotzky, N., & Olson, K. R. (2016).

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0149360

Tajfel, H., & Turner, J. C. (2004)

https://doi.org/10.4324/9780203505984-16